お中元の時期はいつからいつまで?関東や関西など地域別の違いも紹介

夏の挨拶としてお世話になった相手に贈るお中元は、地域によって届ける時期が異なります。この記事では、お中元の受付開始時期や、届ける時期の目安、お中元の時期を過ぎてしまった場合の対応についてまとめました。また、お中元の品物を選ぶポイントを時期別に紹介していますので、贈る際の参考にしてください。

お中元を贈る時期は?

お中元の時期についての理解を深めるために、まずはお中元の定義や、売り場やインターネットでの受付開始日、届ける時期に関するマナーなどについて紹介します。

●そもそもお中元とは

お中元とは、お世話になった目上の人に感謝の気持ちを込めて、夏の挨拶として食料品などを贈る慣習のことです。お中元の起源には諸説あるものの、中国の旧暦や仏教の盂蘭盆 (うらぼん)などとする説が有力で、現在もお盆の時期に贈る慣習として根づいています。お中元には贈る時期をはじめ、品物や費用、包装に関するマナーはあるものの、近年ではサマーギフトのような感覚で比較的カジュアルに贈られるケースも増えているようです。

関連記事:お中元とは?由来やお歳暮との違い、マナーについて一挙に紹介!

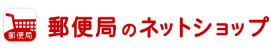

●お中元を何人に贈る?

郵便局のネットショップが行ったアンケートによると、お中元を贈った人数として最も多かった回答は「2~3人」の36%でした。次いで「4~5人」27%、「6~10人」17%と続く結果となり、少人数に贈る傾向がみられます。

一方で、「1人(13%)」だけに贈るケースや、「11人以上(8%)」という方もいるようです。

また、お中元を贈る相手として「親戚」「恩師・お世話になった人」「友人・知人」が多く選ばれおり、日頃の感謝を届けたい相手の数に応じて柔軟に選ばれていることがうかがえます。

●お中元の受付開始時期は?

百貨店の売り場では、5~6月からお中元の受付がはじまります。インターネットのギフトサイトなどでも、同様の時期にお中元の特集ページが公開されることが多いようです。

お中元の品を取り寄せて相手に対面で渡すこともできますが、お中元売り場やギフトサイトを通して品物を相手に直接配送するのが一般的です。配送の場合、申し込み後にすぐ発送しても相手に届くまでに1週間~10日程度かかります。

そのため、お中元の時期が迫ってから申し込むと、一般的な宅配便と同様に希望する日付に届かない可能性が考えられます。適切な時期に相手に届けるためにも、余裕をもって申し込み、配達日をお中元の時期に合わせることが大切です。

●お中元を届ける時期は地域によって異なる

お盆の慣習には地域差があるため、お中元を届ける時期も地域によって異なります。贈る相手が遠方に住んでいる場合は、その地域の慣習を調べて、それに合わせて贈るのが一般的です。近年では全国的に関東のお中元に合わせて贈られるケースも増えています。しかし、相手が住む地域のお中元の時期と異なる期間に届けてしまうと、人によってはマナー違反だと感じられてしまうリスクもあるので、注意してください。

【地域別】お中元を届ける時期

お中元の時期には、以下のように4つのパターンがあります。

| お中元の時期 | 地域 |

|---|---|

| 7月1日~7月15日 | 東北 |

| 関東 | |

| 北陸の一部地域(石川県金沢市、新潟県など) | |

| 7月15日~8月15日 | 北海道 |

| 北陸の一部地域(石川県能登町、富山県など) | |

| 東海 | |

| 関西 | |

| 中国 | |

| 四国 | |

| 8月1日~8月15日 | 九州 |

| 旧暦の7月13日~7月15日 | 沖縄 |

地域ごとに配達事情や慣習が異なりますので、お中元を手配するポイントについてそれぞれ詳しく紹介していきます。

●北海道

北海道のお中元の時期は、旧盆である7月15日~8月15日です。近年では、関東と同様に7月15日以前に贈られるケースも増えているようです。北海道は他の地域に比べると配送に日数が必要なため、早めに手配しておくといいでしょう。

●東北・関東

東北や関東では、新盆である7月1日~7月15日に届くようにお中元を贈ります。ただし、期間が2週間と短いことから、配送が集中するため日時指定ができないこともあるようです。お中元の時期を過ぎた日付に届くのを防ぐために、最近では6月後半に到着するよう前倒しで贈るケースも増えています。

●北陸

北陸は同じ県内であっても場所によって贈る時期が異なります。たとえば石川県の金沢市は7月1日~7月15日、能登町は7月15日~8月15日に贈ることが多いようです。新潟県は7月1日~7月15日、富山県は7月15日~8月15日に届けるのが一般的とされています。ただし例外も多いため、他の地域から送る場合は適切な時期を判断するのが難しいでしょう。そのため、7月15日前後に届くように贈るのがおすすめです。

●東海・関西・中国・四国

関西を中心とした西日本エリアでは、旧盆である7月15日~8月15日がお中元の時期とされています。一方で、最近では北海道と同様に、関東の影響を受けて7月15日以前に贈られることも増えているようです。期間が約1か月あるため配達の日時指定も比較的しやすいですが、発送場所との距離によっては希望の日時に届けられない可能性もあるため、早めの準備が大切です。

●九州

九州ではすべての県で、8月1日~8月15日にお中元を贈ります。期間が2週間と短いうえ、お盆休みと重なっていて配送に遅れが生じやすい点には注意が必要です。近頃はお盆の時期を避けるために、7月中に贈るケースも増えているようです。

●沖縄

沖縄はお盆の日付が年によって変わり、それに合わせてお中元の時期も毎年異なります。沖縄のお盆は旧暦の7月13日~7月15日にあたる3日間です。沖縄のお盆の時期を知るためには、毎年旧暦と新暦のカレンダーを照らし合わせて確認する必要があります。

お中元の時期を過ぎてしまったら?

お中元の時期は地域によっては最大1ヶ月ほど差があるため、「相手が住む地域のお中元を調べたら、すでに過ぎていた」「うっかり贈り忘れてしまった」といったこともあるでしょう。ここでは、お中元の時期が過ぎた場合の贈り物について、日付別に紹介します。

●7月15日以降に贈る場合(暑中見舞い)

東北・関東などでお中元の時期が過ぎてしまっても、8月7日ごろまでであれば暑中見舞いとして贈ることができます。暑中見舞いとして贈る場合は、のしの表書きも「御中元」ではなく「暑中御見舞」と記載しましょう。お中元として購入して手渡ししそびれてしまった場合は、のし紙を新しいものに変えてください。

関連記事:【お中元】暑中見舞いとして贈っても大丈夫?両者の違いを解説します

●8月15日以降に贈る場合(残暑見舞い)

東北・関東以外の地域でお中元の時期を過ぎてしまった場合も、暦の処暑の候にあたる9月7日頃までは、残暑見舞いとして贈ることができます。暑中見舞いと同様に、のしの表書きは「残暑御見舞」と記載してください。9月上旬を過ぎてしまった場合は、お歳暮の時期まで待って贈るのが一般的です。

●冬期に贈る場合(お歳暮)

お中元は上半期の、お歳暮は丸1年の感謝の気持ちを伝える贈り物ですので、お歳暮のほうが重視される傾向にあります。そのため、お中元を贈りそびれてしまったとしても、お歳暮を贈ることでカバーできると言えます。ただし、お中元と同様に、お歳暮も前年の予算を割らない品物を贈るのがマナーです。「お中元を贈れなかったぶん、去年より倍の予算の品物を贈ろう」と高価なものを贈るのは、来年以降の金銭的な負担も鑑みて避けた方がいいでしょう。

【時期別】お中元の品物の選び方

お中元を選ぶポイントやおすすめの品物を、時期ごとに紹介します。お中元は贈る相手の好みや、個人か法人かによって喜ばれる品物は変わってきますので、以下の内容を参考にしながら、相手に合った品物を選びましょう。

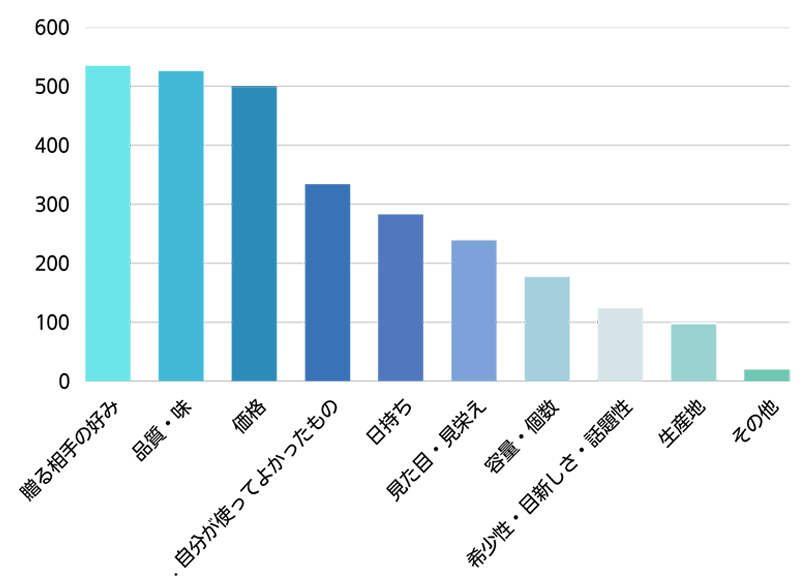

●お中元を選ぶ際に重視するポイント

お中元を贈る際、多くの方はどのように品物を選んでいるのでしょうか。

郵便局のネットショップが行ったアンケートによると、お中元を選ぶ際に多くのお客様が重視されているポイントは「贈る相手の好み」でした。続いて「品質・味」「価格」を念頭において選ぶ方も多く、相手に喜ばれることと、コストパフォーマンスのどちらも意識されていることがわかります。

ほかにも、「自分が使ってよかったもの」や、遠方の贈り先への配送日数を考慮した「日持ち」を基準に選ぶのも、気持ちが伝わる選び方といえるでしょう。

●7月に贈ると喜ばれる品物

7月は梅雨が明けて本格的な夏の暑さを迎える時期です。長期保存できて小分けになっている品物や、季節感のある品物を選ぶといいでしょう。たとえば、以下のような品物が喜ばれる傾向にあります。

♦ゼリー・水羊羹などの清涼感のあるお菓子

お菓子の中では、桃やマスカットといった季節のフルーツを味わえるゼリーや、さっぱりとした水羊羹が人気です。どちらも常温で数ヶ月保管でき、価格も3,000~5,000円台のものが多いため、贈る相手を選びません。

♦缶ジュースなどの小分けにできるドリンク

果汁100%のジュースをはじめとするドリンクも、7月にはぴったりです。基本的には常温で1年以上保管でき、受け取った後に急いで消費する必要がないことから、取引先へのお中元にも向いています。価格は2,000~3,000円の商品が多く、比較的手頃なところも魅力です。

♦うなぎ・そうめんなどの季節感のある食品

7月末にある土曜の丑の日に合わせて、うなぎを贈るのもおすすめです。ただし、賞味期限は冷蔵で2週間前後の商品が多く、価格も5,000~10,000円以上と比較的高価なため、贈る相手は限られてくるでしょう。一方でそうめん・ひやむぎなどの乾麺は、基本的に常温で1~2年ほど保管できますし、2,000~5,000円程度と相手に気を遣わせない価格帯の品物が多いことも魅力です。

●8月中に贈ると喜ばれる品物

お盆がある8月は帰省シーズンですので、個人に贈るお中元では家族で楽しめる食品を選ぶのもおすすめです。相手の家族構成に合わせて賞味期限が限られている以下のような品物を贈っても、喜ばれる可能性が高いでしょう。

♦フルーツ

桃やさくらんぼ、メロンなどの旬のフルーツがお中元用ギフトとして用意されています。フルーツは基本的に届いてから数日で賞味期限を迎えてしまうため、数週間先まで美味しく食べられるすいかや柑橘類が選ばれることもあります。

♦お肉

ハムやウィンナーなどの加工肉や、精肉、ハンバーグといったお肉も人気の品物です。加工肉であれば基本的に冷蔵で1ヶ月以上もちますし、価格も3,000~10,000円まで幅広いため相手に合わせて選べます。

まとめ

お中元は、関東や東北へは7月上旬、関西をはじめとするその他の地域へは8月中旬までに届けるのがマナーとされています。期間が限られている地域も多いため、百貨店やギフトサイトなどでは5~6月ごろから申し込みを受付しているケースが一般的です。期間内にお中元を届けるためにも、早めの申し込みをおすすめします。

お中元を贈る時期に不安のある方は、郵便局のネットショップのご利用がおすすめです。お中元対象商品はお届け先のお中元の時期に配送するので、安心してお任せいただけます。また、「お中元・夏ギフト特集」には、フルーツやハム・ソーセージのほか、気になる人気商品が勢ぞろいです。豊富な種類が揃っていますので、ぜひ目的にあったギフトを探してみてください。

お中元の豆知識一覧

-

- お中元とは

- お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えるために、お中元の由来や歴史などをわかりやすくご紹介いたします。

-

- 暑中見舞いとして贈っても大丈夫?

- 一般的にお中元は品物、暑中見舞いはハガキというイメージがありますが、どちらも送るべきなのでしょうか。両者の違いやおすすめの品をご案内いたします。

-

- お中元とお歳暮の違い

- お中元を贈るとお歳暮も贈らないといけないのか気になりますよね。今回はお中元とお歳暮が両方必要か意味や違いをご紹介させていただきます。

-

- お中元のお返しはどうすればいい?

- お中元のようないただき物にお返しは必要なのでしょうか。一般的な「お中元のお返し」のマナーについてご紹介いたします。

-

- お中元のお礼状の書き方

- お中元のお礼状って何を書いていいのか分からないですよね。感謝の気持ちがしっかり伝わる書き方とマナーをご紹介させていただきます。

-

- 法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?

- うっかり失敗してしまわないためにも、お礼状のポイントをご紹介いたします。

-

- お中元の選び方

- お世話になっているあの人に、お中元を贈ろうと思っても、いったい何を贈ればいいのでしょうか。お中元の選び方についてご紹介いたします。

-

- お子さんのいる家庭にお中元を贈るときの注意点

- 小さなお子さんのいる家庭の場合、アレルギー物質が含まれている可能性が高い食品や食材等を贈ってしまわないよう注意が必要です。

-

- 親戚にお中元を贈るときの基準

- 親戚にお中元を贈る際の基準や相場、品物は何が良い?といった疑問について解説いたします。

-

- お中元の定番そうめんの意味

- 実はそうめんには色々な意味や時代背景が込められています。その意味や、贈る理由をご紹介させていただきます。

-

- お中元に食べ物を贈ることが多いのはなぜ?

- お中元には食べ物を贈ることが多いですが、一体なぜなのでしょうか。今回はそんなお中元と食べ物に関する知識をご紹介します。

-

- お中元で嬉しいのはやっぱり実用品!

- お中元で何を贈るか迷う方に向けて、実用品の選び方を解説します。

-

- お中元に商品券を贈っても大丈夫?

- 目上の方に商品券を贈るのはマナー違反ではないかと心配する方も多いのではないでしょうか。その場合の注意点を解説します。

-

- お中元のご贈答マナー

- ご贈答マナーをご存知ですか?今回は恥をかかないご贈答マナーについてご紹介いたします。

-

- お中元は親同士も贈り合うべき?

- 両親が先方にお中元を贈る際のメリットやおすすめの品をご紹介いたします。

-

- 結婚後のお中元はどうするべき?

- 結婚するとお中元を贈らなければならない機会も増えるかと思います。結婚後のお中元について基本的な知識をご紹介いたします。

-

- 「喪中」だけどお中元を贈っても大丈夫…?

- 自分または相手が喪中の際のお中元のやり取りについてご紹介します。

-

- お中元のマナー

- お中元の基本的なマナーや、相手に合わせて知っておきたい注意点やルールをご紹介。

-

- ペットにだってお中元を贈る時代!

- 大切なペットと暮らすあの人に、今年はペット用のお中元を贈ってみませんか?

-

- お中元の渡し方・添える一言

- 今回は「手渡しするときの注意点」について紹介します。

-

- お中元の通販、利用しても問題ない?

- 正式なマナーとしてお中元を通販で贈る場合はどうしたらよいのかご紹介いたします。

-

- お中元を郵送するときのマナー

- 郵送のメリットを生かすマナーについてご案内いたします。

-

- もらって嬉しい人気お中元ランキング

- お中元の選び方に迷ってしまう皆さんに、「もらって嬉しい人気お中元ランキング」をご紹介いたします。

-

- お中元の時期はいつ?

- お中元の時期は地域によって異なります。お中元の受付開始時期や届ける時期の目安などを紹介いたします。

-

- お中元の熨斗のマナー

- 「のし」にはそもそもどんな意味があるのか、ご存知ですか?知っているようでよく知らない、「のし」についてご紹介いたします。

-

- お中元の適切な価格とは?

- いったいどれくらいの予算で贈り物を選べばいいのかわからない方も多いはず。お中元の適切な価格についてご紹介いたします。

-

- お中元の丁寧な断り方

- この記事では、お中元の断り方やマナー、注意点などについて詳しく解説します。

-

- お中元の挨拶|送り状・添え状の書き方

- この記事では、お中元の渡し方に適した挨拶の方法と手紙のマナーなどを紹介します。

-

- お中元に添える手紙の種類

- この記事ではお中元を贈るときや受け取ったときの手紙の種類や書き方、例文などを紹介します。

-

- お中元・夏ギフトおすすめ人気ランキング2026

- 2026年お中元ギフトの通販なら、郵便局のネットショップで。ギフト選びの参考に、予算、カテゴリ別など、おすすめのお中元ランキングを紹介します。

お中元の豆知識一覧

- お中元とは

- 暑中見舞いとして贈っても大丈夫?

- お中元とお歳暮の違い

- お中元のお返しはどうすればいい?

- お中元のお礼状の書き方

- 法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?

- お中元の選び方

- お子さんのいる家庭にお中元を贈るときの注意点

- 親戚にお中元を贈るときの基準

- お中元の定番そうめんの意味

- お中元に食べ物を贈ることが多いのはなぜ?

- お中元で嬉しいのはやっぱり実用品!

- お中元に商品券を贈っても大丈夫?

- お中元のご贈答マナー

- お中元は親同士も贈り合うべき?

- 結婚後のお中元はどうするべき?

- 「喪中」だけどお中元を贈っても大丈夫…?

- お中元のマナー

- ペットにだってお中元を贈る時代!

- お中元の渡し方・添える一言

- お中元の通販、利用しても問題ない?

- お中元を郵送するときのマナー

- もらって嬉しい人気お中元ランキング

- お中元の時期はいつ?

- お中元の熨斗のマナー

- お中元の適切な価格とは?

- お中元の丁寧な断り方

- お中元の挨拶|送り状・添え状の書き方

- お中元に添える手紙の種類は?

- お中元・夏ギフトおすすめ人気ランキング2026